岩波文庫100冊読んだ本好きがおすすめ|読みやすい岩波文庫5冊+色別18選

私は学生のころ、岩波文庫を古本屋やAmazonで100冊ほど買いあさり、長期期間中に読み漁るという何ともストイックな読書体験をしたことがあります。

岩波文庫といえば、小難しいタイトルが多くて字が小さくて読みにくいという印象を持っている方も多いはず。

そんな岩波文庫を、なぜ100冊も読んだのか?

理由は2つ。

1つは、岩波文庫を100冊読めば

- 4年間文学部の大学に通うのに勝る知識と教養が得られる

という言葉をどこかで目にしたからです。

文学研究科に所属する身としては、実践してみるしかないという生真面目さからでした。

もう1つの理由、それは失恋したからです。

(え?)

当時付き合っていた男性との恋愛に破れ、見るも無残な落ち武者のような日々を送っていた私は

- 辛い失恋を忘れるためには趣味に没頭するとよい

という教えに、はっとしました。

本好きの私は「じゃあ岩波文庫を読み漁ろう」という流れで、あれよあれよと文庫を買いあさり、部屋に引きこもり昼も夜も岩波文庫を読みました。

皆さんのご想像する通り、途中で少し気が狂いそうにはなりましたし、このような常軌を逸した行動をとってしまう性格が恋愛に破れた原因なのでは、とハッとしたのも事実です。

さて置き、この経験を活かして

- オススメの岩波文庫が知りたい

- どの本を読んだらいいかわからない

という方にむけて

- 読みやすい岩波文庫

を厳選して紹介したいと思います。よろしければ参考にしてください。

ショウペンハウエル『読書について』

まず紹介するのは、ショウペンハウエル『読書について』です。

この本は非常に薄く、読みやすいです。

かつ本好きには刺激的な内容で、こちらの読書欲を掻き立ててくれる一冊です。

『読書について』なんてタイトル、読書の素晴らしさを説いてくれる本だと思いませんか?

ところがどっこい。そんなに甘くありません。

読書とは他人にモノを考えてもらうことである。一日を多読に費やす勤勉な人間はしだいに自分でものを考える力を失っていく。

常に乗り物を使えば、ついには歩くことを忘れる。

しかしこれこそ多数の学者の実情である。彼らは多読の結果、愚者となった人間である。

本好きを自負する人にとっては、かなり胸にぐさりとくる言葉じゃありませんか?

ページをめくる手が全く止まらず、ぺろりと一冊読み終えてしまいました。

紙に書かれた思想は一般に、砂に残った歩行者の足跡以上のものではないのである。歩行者のたどった道は見える。

だが歩行者がその途上で何を見たかを知るには、自分の目を用いなければならない。

真の良書は時が流れても物事の真理をつき、読み手を納得させてしまうものなのだなと感じました。

例えば、この一節。心当たりはありませんか?

書物を買求めるのは結構なことであろう。ただしついでにそれを読む時間も、買求めることができればである。

しかし多くの場合、我々は書物の購入と、その内容の獲得とを混同している。

買って満足して本棚に並べて読まない。

心当たりがあり過ぎて、ぐっとなります。

人々はあらゆる時代の生み出した最良の書物には目もくれず、最も新しいものだけをつねに読むので、著作家たちは流行思想という狭い垣の中に安住し、時代はいよいよ深く自らの作り出す泥土に埋もれていく。

このような言葉に出会うとより一層、古典を愛する気持ちを大切にしようと思えてきます。

古典を軽視する人というのは、どの時代にも多くいるものです。

古臭いと一蹴するものには、実は最新の自己啓発本よりもずっと簡潔に、もっと説得力をもった力強い言葉が宿っている。

この本もまた読書に関する名著として、時を経ても多くの人に読んでほしいと願わずにはいられません。

アラン『幸福論』

次に紹介するのはアラン『幸福論』です。

世界三大幸福論と呼ばれるうちの一冊になります。

新聞の連載コラムとしてアランが書き綴ってきたものを書物にまとめた『幸福論』は1つ1つの章が簡潔で読みやすく、心に残る言葉の多い本です。

自分が倒れると思うと、ぼくは本当に倒れる。

自分が何もできないと思うと、ぼくは本当に何もできない。

自分の期待に裏切られると思うと、ぼくはほんとうに裏切られる。

そのことによく注意しなければならない。

良い天気を作り出すのも、嵐を作り出すのもぼく自身なのだ。

説明するまでもない素晴らしい一節です。

個人的に、この本は名言の宝庫と思っているのですが、他にも

人間の世界が想像力によって牛耳られているのは、想像力はわれわれの習慣から自由になれないからだ。

だから、想像力は作り出すものではないといわねばならない。

作り出すのは行動である。

想像することのできない出来事は訪れないと思い込んでいる人間の思考の浅はかさに、アランは警鐘を鳴らしている。鋭い視点だなと感じました。

また彼は行動の重要性を、こう説いていたりもします。

いったいだれが、行く道を選んでから出発したか。

ぼくはそれを尋ねる。

だれも選択はしなかった。

なぜなら、われわれはみんな、最初は子どもであるから。

誰も選択しなかった。

みんな、まず行動したのだ。

こうして職業は、天性と環境の結果である。

だから、あれこれと考え込んでいる人はけっして決めることができない。

理由や動機を詮索する学校の分析ほど滑稽なものはない。

アランの文章は流麗で、さらさらと読みやすい。

最近の自己啓発本を読めば「行動が大事」ということは散々書かれています。

でも百年以上前の書物に、ずっと深い言葉で説得力をもって、それを大衆に伝えている本があるわけです。

最近では下のようなお洒落なエッセンシャル本もあります。

しかしできれば、言葉を切り取ったサマライズのような文庫ではなく一冊そのまま本棚に収めてほしいと思います。

ちなみに世界三大幸福論のうち、残りの二冊は

- ラッセルの『幸福論』

- ヒルティの『幸福論』

です。

同時期にどちらも読みましたが、ヒルティの『幸福論』はやや宗教色が強くて読みにくい印象でした。

第3部まであり、分厚くて読むのも大変です。

個人的にはラッセルの『幸福論』も好きです

(が、今回はより好きなアランの『幸福論』を紹介いたしました)

ちなみにバートランド・ラッセルなら『哲学入門』を先に読んだ本が面白いと思います。

(岩波文庫ではありませんが)

読みやすい1冊ですので、哲学に興味がある方におすすめです。

アラン『幸福論』は「薄い」と言える厚さではありませんが、ぱらぱらとページをめくって気になるところを読むという付き合い方でも十分だと思います。

興味がある方は、ぜひ読んでみてください。

吉野源三郎『君たちはどう生きるか』

岩波文庫を読み漁るのであれば、読んでおきたいと兼ねてから考えていた一冊。

これは非常に読みやすい道徳的な内容の物語です。

コぺル君という男の子の成長を通し、大切な人生の教えを学ぶことができます。

好きなのはコぺル君が、友だちの北見君と仲違いをしてしまうシーンです。

ガキ大将の黒川に北見君がぼこぼこにされているのを見ても、怖くて助けに入ることができなかったコペル君。

彼はそれを悔やんで、知恵熱を出して、寝込んでしまいます。

そんなコぺル君に、お母さんが語り掛ける「石段の思い出」というお話があるのです。

彼のお母さんは若い頃、重い荷物を背負って石段を上っているお婆さんに出会いました。

そのお婆さんを見ながら、助けようか助けまいかといろいろと悩んだのですが結局、悩んでいる間にお婆さんはその石段を登り切ってしまいます。

コペル君のお母さんは、その時の出来事をこう語ります。

そうして、お母さんがそばを通た時、ちょっとお母さんの方を見たけれど、別に面白くもないという顔つきで、また向こうを向いてしまったの。

それだのに、おかしいわね。

お母さんの方では、その顔を今でもちゃんと覚えているんですよ。

コぺル君のお母さんは「なんてことないこの出来事」をずっと覚えていたといいます。

そして、こう語るのです。

あの石段の思い出がなかったら、お母さんは、自分の心の中のよいものやきれいなものを、今ほども生かしてくることが出来なかったでしょう。

人間の一生のうちに出会う一つ一つの出来事が、みんな一回限りのもので、二度と繰り返すことはないのだということも。

だから、その時、その時に、自分の中の綺麗な心をしっかりと生かしてゆかなければいけないのだということも、あの思い出がなかったら、ずっと後まで、気づかないでしまったかもしれないんです。

取り返しのつかない自分の行動で、大切な人の信頼を失ってしまったとしても。

- 「そんなことがあっても、それは決して損にはならないのよ」

とコぺル君のお母さんは語ります。

そのことだけを考えれば、そりゃあ取り返しがつかないけれど、その後悔のおかげで、人間として肝心なことを、心にしみとおるようにして知れば、その経験は無駄じゃあないんです。

それから後の生活が、そのおかげで、前よりもずっとしっかりした、深みのあるものになるんです。

分厚さはありますが難解な内容ではないので、普段本を読まない人にもおすすめです。

*後日談

こちらの本は現在、岩波文庫以外でも読むことができるようになりました。

この記事を書いているときは漫画になるなんて、思いもしていなかったので驚きました。

ぜひ多くの方に手に取ってもらえたらと思います。

キケロ「生の短さについて」

次に紹介するのは「生の短さについて」という本です。

キケロはローマ共和政末期の内乱期に、雄弁家、文章家、哲学者として著名だった人です。

「生の短さについて」でキケロは一貫して、時間がいかに貴重で大切なものか(それを多くの人は無為にしがちか)と語っています。

なぜ、あなたは平然としているのか。時間はこんなにも遠く逃げていくのに、どうしてそれを気にしないのか。どうして、あなたの人生の年々を、あなたの欲望の視線のとどくかぎり、どこまでも遠くに延ばしていこうとするのか。詩人はあなたに日―――すなわち、逃げ去っていくまさにこの日―――の話をしているというのに。

キケロはストア派(禁欲主義)の哲学者です。

私は少し説教をされている気分になるような耳が痛くなる箇所がいくつかありました。

先延ばしは、次から次に、日々を奪い去っていく。それは、未来を担保にして、今このときを奪い取るのだ。生きるうえでの最大の障害は期待である。期待は明日にすがりつき、今日を滅ぼすからだ。あなたは、運命の手の中にあるものを計画し、自分の手の中にあるものを取り逃がしてしまう。 あなたは、どこを見ているのか。あなたは、どこを目指しているのか。これからやってくることは、みな不確かではないか。今すぐ生きなさい。

生の短さを痛切に語ったキケロは、アントニウスに刺客を送り込まれ、自害を強要されて亡くなった(晒し首になった)といわれています。

人生は、使い方を知れば、長いのだから。

ちなみにこの本は、Amazonプライム会員だと無料で読めます(2021年3月現在)

プライム会員は初月は無料(学生だと半年無料)で使えるので、よかったら参考にしてください。

岩波文庫ではなく、光文社古典文庫になりますがこちらの方が訳も読みやすいと思いますよ(岩波文庫紹介記事なのに恐縮ですが、引用も光文社古典文庫からさせていただきました)

マルクス・アウレーリウス「自省録」

次におすすめするのはマルクス・アウレーリウス「自省録」です。

ローマ五賢帝の一人として世界史で暗記した記憶がある人も多いのではないでしょうか?

この本は、巷にある自己啓発本に書かれてることがすべて網羅されているような一冊です。

自分の人生を見つめ直すために賢者の言葉に耳を傾ける、そんな時間を過ごせる良い読書体験ができると思います。

好きな部分を切り取ったらキリがないのですが、例えば

せいぜい自分に恥をかかせたらいいだろう。恥をかかせたらいいだろう、私の魂よ。自分を大事にする時などもうないのだ。めいめいの一生は短い。君の人生はもうほとんど終わりに近づいているのに、君は自己に対して尊敬をはらわず、君の幸福を他人の魂の中におくようなことをしているのだ。

辛い時によんだら、多分ポロッと泣いてしまう文章も多いです。

君に害を与える人間がいだいている意見や、その人間が君にいだかせたいと思っている意見をいだくな。

あるがままの姿で物事を見よ。

皇帝の言葉、凄いですよ。

生まれたのが121年~没180年ですから、ざっと1900年近く前に生きた人の言葉になります。

名誉を愛する者は自分の幸福は他人の行為の中にあると思い、享楽を愛する者は自分の感情の中にあると思うが、もののわかった人間は自分の行動の中にあると思うのである。

迷ったり悩んだりしたときに人が指針にすべきあらん限りの言葉を、ローマ皇帝が自分のために書き殴り、残した。

それが今でも多くの人に世界中で読まれているのは、やはりその言葉が人間の真理のようなものを深くついているからではないでしょうか。

あと長いですが、この箇所も好きです。

君の頭の鋭さは人が感心しうるほどのものではない。よろしい。しかし「私は生まれつきそんな才能を持ち合せていない」と君がいうわけにいかないものがほかに沢山ある。それを発揮せよ、なぜならそれはみな君次第なのだから、たとえば誠実、謹厳、忍苦、享楽的でないこと、運命にたいして呟かぬこと、寡欲、親切、自由、単純、真面目、高邁な精神。今すでに君がどれだけ沢山の徳を発揮しうるかを自覚しないのか。こういう徳に関しては生まれつきそういう能力を持っていないとか、適していないとかいい逃れするわけにはいかないのだ。それなのに君はなお自ら甘んじて低いところに留まっているのか。それとも君は生まれつき能力がないために、ぶつぶついったり、けちけちしたり、おべっかをいったり自分の身体にあたりちらしたり、人に取入ったり、ほらを吹いたり、そんなにも心をみださねばならないのか。否、神々に誓って否。とうの昔に君はこういう悪い癖から足を洗ってしまうことができたはずなのだ。そしてなにか責められるとすれば、ただのろまでわかりが鈍いということだけいわれるので済んだはずなのだ。しかもこの点についてもなお修養すべきであって、この魯鈍さを無視したり楽しんだりしてはならない。

紹介したい名言は他にもたくさんあるので、ぜひ手にとって見てください。

厚さはありますが「自省録」は、そもそも自分用のメモ書きとして書かれたものなので短文が多く、必要な部分だけパラパラ読むという使い方もできます。

私はKindleで購入して、好きな部分に線をつけて読み返しています。

補足*おすすめの岩波文庫をもっと知りたい方へ

以上「とても読みやすい岩波文庫」という主題で、5冊だけおすすめの岩波文庫を紹介してみました。

ただ

- 山のように岩波文庫を読みたい

という方もいらっしゃるでしょう。

以下、岩波文庫の帯カラーによる色分け別に「読みやすいかは別として」オススメの本を簡単に紹介しておきます。

なお岩波文庫の色分けは

- 青:思想・哲学・宗教・歴史・教育・美術・音楽・自然科学など

- 赤:外国文学

- 黄:日本文学(古典)

- 緑:日本文学(近代・現代)

- 白:政治・経済・社会・法律(実学)

となっています。参考にしてください。

青色のおすすめ岩波文庫

▲おそらく刊行以来、一番読まれている古典中の古典。ものすごく薄い。

▲世界史でも名前があがるシュリーマンの自伝。ミケーネ文明の遺跡を発掘したことで有名。

(本当か嘘か怪しいともされていますが)15ヶ国語を自在に操ったという「語学の天才」とも知られいて、外国語の勉強法が気になる人にもおすすめ。

(私は岩波文庫で読みました)

▲『社会契約論』や『エミール』で知られるルソーの出世作として知られる、芸術論。自分の興味と合致していたこともあり、他の本より面白く読めた。

▲『社会契約論』に関しては18世紀のフランス当時の歴史的背景(フランス革命勃発前)を理解していないと文脈が分かり辛いのではないかと思う。フランス革命の導火線ともいわれる本。

▲ルソーの『エミール』も教育改革論の古典だが、彼本人は5人の子どもを全員捨て、孤児院に入れているという点も興味深い。

ちなみにルソーは超がつく変人(奇人)として有名だったらしい。

▲個人的にキルケゴールに興味があったので読んだが、あまり意味がわからなかった。

キルケゴールといえば、大好きな婚約者がいたにも関わらず「自分といると不幸になる」という揺るぎない思い込み(原因は幼少期の彼の父親の言葉だが)で、彼女と別れてしまった人。

別れた後もずっと彼女(レギーネ)を引きずっていて、キルケゴールの文章を読むとよく彼女の名前が出てくる。

▲『孫子』も手に取ったが分厚く、摘まみ読みになってしまった。自分にとって必要な部分を抜き取るような読み方の方がおすすめかも。

▲青色の岩波文庫の中には当然、日本人が書いたものもある。

この本のように電子書籍で無料で読むことができるものも非常に多いので、購入前にKindleをチェックするのもおすすめ。

▲映画好きにおすすめしたいアンドレ・バザンの評論集。岩波文庫には20世紀に書かれた本も多く揃っている。

※映画に関する本は、下の記事に紹介しています。

赤色のおすすめ岩波文庫

▲1つ1つの話は短いので、摘まみ読みをすれば案外に読みやすいかも(?)イングランドの騎士物語やアーサー王物語に興味がある人におすすめ。

私は「騎士ガウェインの結婚」という話が読みたくて購入した。

▲薄くて読みやすいが、あくまで「詩」なので上記で紹介しなかった。

ランボオの『地獄の季節』は最初の1頁を読めば自分に必要な本(詞)かわかるだろう。

岩波文庫は小林秀雄訳で、個人的にはおそらく一生手元に持ち続けるだろう一冊。

▲こちらも人気が高い赤色の岩波文庫。アメリカ建国の父であり「Time is money」の格言で知られるベンジャミン・フランクリンの自伝。

ちょっとした自己啓発本としても読みやすく実用的な一冊だと思う。

黄色のおすすめの岩波文庫

黄色に関しても、日本文学の古典になるので別の文庫を読んだ方が分かりやすい。

おすすめは「角川書店」の「ビギナーズ・クラシックス」シリーズ。

解説も詳しく、非常に読みやすい。

黄色帯ではないか『論語』といった古典も、いきなり岩波文庫を読むより、こちらを先に読むのをおすすめしておく。

緑色のおすすめ岩波文庫

中勘助の『銀の匙』は確か岩波文庫にしかないはずなので、読むのがおすすめ。

緑の場合は、わざわざ「岩波文庫」にこだわる必要はない。

というのも「青空文庫」という電子書籍でスマホから多くの名作を無料で読むことができるからだ。

これはパブリックドメインの文学作品をネット上で無償公開しているサイトで、死後50年(現在は70年)経った日本の作家の著作なら、ほぼすべて読める。

無料で読める、有名所の文豪をあげておくと

- 夏目漱石

- 森鴎外

- 芥川龍之介

- 梶井基次郎

- 夢野久作

- 江戸川乱歩

- 梶井基次郎

- 太宰治

- 谷崎潤一郎

挙げ出したらキリがないが、名前を知っている作家はすべて読んでみたら良いとも思う。

※三島由紀夫はパブリックドメインではないので無料では読めない。

ちなみに推し文豪は、梶井基次郎と谷崎潤一郎。

岩波で気に入って買っているのは、泉鏡花。

泉鏡花の文章に関しては「山月記」で有名な中島敦が

日本には花の名所があるように、日本の文学にも情緒の名所がある。

泉鏡花氏の芸術が即ちそれだ。

[…]

私がここで大威張りで言いたいのは、日本人に生れながら、あるいは日本語を解しながら、鏡花の作品を読まないのは、折角の日本人たる特権を抛棄しているようなものだ。

ということである。

と述べている。

つまり

「日本人に生まれたのに泉鏡花読んでないの?それ日本人としての特権放棄してない?ってか超もったいないじゃん?」

というくらいに、泉鏡花の文章は美しい。

母語としてその美を感じられるのは日本人としての特権だ、という評は言い過ぎではないと思う。

世界文学のおすすめは山ほどある

赤色の岩波文庫に関しては

理由が無い限り「岩波」に拘る必要ない

数が多いので、オススメをあげるのが難しい。

色々と自分が気になった作品や作者を乱読するのが良いと思う。

※追記:短編で有名どころのおすすめ作品は、コチラの記事にて紹介。

白色のおすすめ岩波文庫

最後に白色。

今回は「読みやすい」とまとめたが、逆に読んでも良くわからなかった岩波文庫も多くあった。

例えば有名なこれ。

私の知識不足が何より勝ると思うのだが、分厚いうえによくわからず、くらくらした。

あとから、池上彰さん「世界を変えた10冊の本 (文春文庫)」という本に書かれている解説をたまたま読んで「なるほど」と感じたので、機会があれば読み直したい。

同じマックス・ウェーバーでも、薄くて読みやすいのはこちら。

白色の岩波文庫の中では、最初の一冊としておすすめ。

岩波文庫を乱読するなら電子書籍がオススメ

ちなみに私はこのとき古本で一気買いしたのですが

- 電子書籍で買えばよかったな

と後悔しました。

岩波文庫を読む上では特に

- 小さな文字を拡大できる

- 重要箇所にラインを引いて見返すのが楽

- 保存場所に困らない

- 引用しやすい

といったメリットが光ります。

これから「よし!たくさん読むぞ!」と気合を入れている方がいれば、ぜひ参考にしてください。

ちなみにkindleはアプリを無料でダウンロードして、スマホで普通に読むことができます。

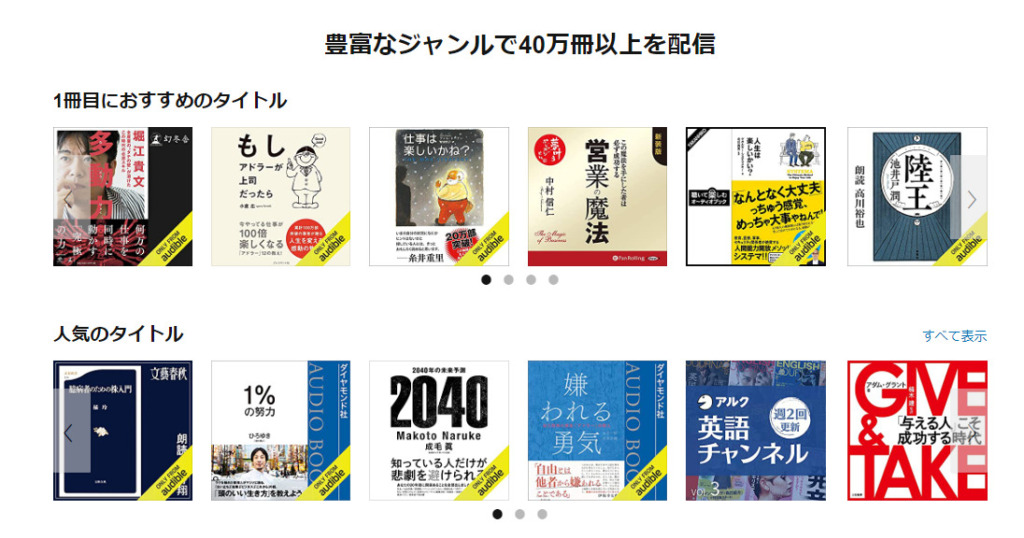

電子書籍活用するなら、あわせて

を活用すると節約になります(どちらも初月は無料です)

特にKindle Unlimitedは光文社古典新訳文庫が多く入っているので、重宝しています。

\ 初回1ヶ月無料キャンペーン中 /

新訳ですので、岩波文庫よりも読みやすい文体で訳されているのが特徴ですね。

ちなみにAmazonプライムは学生なら、6か月無料で利用することができます。

意外と知らない人多いのですが、数百冊の本が読み放題に加えて

- 映画見放題

- 音楽100万曲聞き放題

- Amazon送料無料

などのサービスもついてくるので、学生なら登録しない理由がないと思います。

話題の本も手軽に読めることが多いので、気になる方はお試しください。

\ 学生は6ヶ月無料で使える /

まとめ|おすすめ読みやすい岩波文庫5選

ということで、あまり岩波文庫を読んだことがない人にも手に取りやすい本を5冊紹介させていただきました。

比較的読みやすい本として

- 読書について

- 幸福論

- 君たちはどう生きるのか

- 生の短さについて

- 自省録

を最初に紹介させていただきました。

最初に戻れば、失恋を忘れるために行った岩波文庫乱読。

やはり、一定の効果がありました。

あの半年で一番泣くことの少なかったのは、岩波文庫にハマっていたときだなと振り返って思います。

ただし、読めばいいというものじゃない。

大量の本を一気に読んでも咀嚼できるわけがないのです。

最後にショウペンハウエルの教えを引いて、今回の記事を終えたいと思います。

「反復は研究の母なり」。

重要な書物はいかなるものも、続けて二度読むべきである。

精進したいと思います。

それでは当記事が、皆様の読書に何かしらの参考になるものがあれば、幸いです。

最後まで目を通してくださり、ありがとうございました!

読書に関する他の記事

この記事にたどり着いた方は、本好きだと思われるので

- オーディブル(Audible)

の初回一冊無料キャンペーンもおすすめです。

プロによる朗読の音声読書が一冊分、なんでも無料でゲットできます。

例えば、ミヒャエル・エンデの『モモ』は高山みなみさんが朗読されてるなど、結構コンテンツとして豪華なんですよ。

一冊好きな本がAmazonからもらえるようなものなので、お試ししていない方はお見逃しないように。

\ 初回一冊無料で聞けちゃう /

コメント